看表妹貼文說大舅舅跌倒,不僅送醫院急診,還縫了幾針。

打電話給媽提到這件事,原以為她會擔心,結果吃驚是有,但卻沒有問候大舅舅的意思。再聊下去才知道,媽和小阿姨還在為大阿姨遺產和大舅舅不愉快。

「小阿姨說:別理他!」聽媽這麼說,真是難過。

大阿姨一年多前平靜地在浴中過世,還好生前預立遺囑,安排遺產就像她生前對兄弟妹妹一樣照顧。我以為阿姨安排得真好,沒想到媽和小阿姨感謝是有,卻一直唸著外婆當年賣房分給兒子幾百萬(女兒只拿二十萬),出嫁後的大阿姨沒有把外婆財產交待清楚,讓她們耿耿於懷。

大阿姨過世後,小阿姨想把一些事搞清楚,大舅舅不想理會,因此有了嫌隙。

以我這個外人來看,當事人都不在了,她和小阿姨的不平都是臆測與猜想,為了這些不知道是真是假的事生氣,賠上寧靜生活,很不值得。如今人還在的大舅跌倒,不去關心,不是更不值得?

「媽,如果大阿姨還在,她一定會去關心大舅舅的。」

我把大阿姨搬出來,媽才放下心防。

幾天後和媽講電話,她說她有打電話去問候大舅舅,「妳大舅現在講話,一句話要講好幾次⋯⋯」兩個人說了快一個小時。「難怪我昨天都打不通妳的電話。」我說。

但是最後又提到外婆賣房子、大阿姨和外婆的錢混在一起⋯⋯。又繞到那筆沒有清算的遺產。

和婆婆煮飯,聊到上星期去澎湖旅行,二姑姑也有去,一如往常她從來不主動和婆婆打招呼,牽引婆婆又談起她被婆婆和小姑們欺負的往事,阿媽對她說:「媳婦和女兒就是不一樣!」,心酸處眼角泛淚。

「當時就想,以後我一定把媳婦當女兒對待。」婆婆是好婆婆,她真的說到做到,我可以證明。

身為大媳婦,靠勞力和公公一起擔起照顧老小近十口人的生計,婆婆當初真的忍耐許多,因此就算幾十年過去了,婆婆想起來還是激動,姑姑及婆婆沒有給她的道歉和敬意。

有些東西沒要到,再久,還是念念不忘。

這麼堅持,像我以前煮的紅豆。不過這問題,現在有解了!

有天在網路上找煮綠豆湯的方法,廚師說:

綠豆加點水炒到乾,

炒到綠豆皮皺起來,

炒到豆子在鍋裡嗶啵叫⋯⋯

這時再加水煮,省時省火,不消半小時便能煮得爛熟。

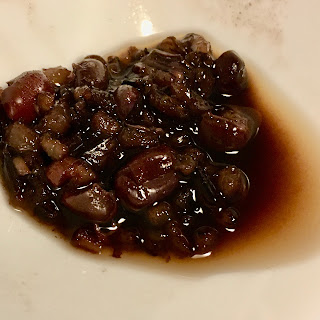

今天用這個方法對付固執紅豆。紅豆大顆又頑強,我反覆炒它三次才下鍋。過去久煮不爛的紅豆,在白瓷湯鍋半小時小火慢燉後,現在是爛熟的熱呼呼紅豆湯了!